一期一会,第28期育衡讲坛于11月2日和大家相约黄昏后的育衡楼报告厅。本期讲坛邀请到了上海博物馆青铜器研究部研究馆员胡嘉麟老师,为现场40余名师生揭示了一段文物背后的夏商周三代史。讲坛由档案馆(校史馆、博物馆)副馆长高冰冰老师主持。

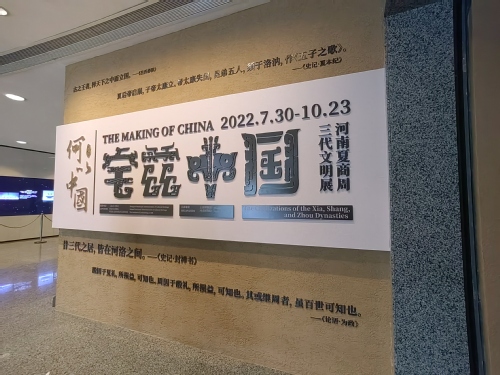

讲座聚焦上博特展“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”,以策展人视角解析展览所传递的文物故事与文化内涵。

胡嘉麟老师首先从三个核心问题上剖析了展览主旨:

为什么展览主题聚焦夏商周三代?——夏商周三代是中华文明定型的重要阶段,奠定了中国古代社会和文化的传统,形塑了中华民族的精神纽带。

为什么选择河南地区的文物来展现三代文明?——黄河流域是三代文明的发祥地,河南地处中原地区,是黄河流域的中心,由于交通便利成为四方辐辏之地,四周的优秀文化都向中原地区汇聚,所以在此通过考古发掘出土的三代文物更具代表性。

中华文明的特征是什么?——中华文明的特征是传承,具有统一性与多元性共存的特点,表现为“汇聚”和“辐射”两种模式。

序厅及其中展示的夏商周三件鼎

从展览规模来看,“宅兹中国”特展共展出文物217件(组),其中已定级的一级文物有67件(组),涉及89个遗址。此次特展更是联合20个借展单位,共同为观众在上博呈现了这样一场文化盛宴。

展览内容依据时代序列划分为夏商周三个部分:

“夏”分为“茫茫禹迹”和“赫赫夏都”两个单元。通过诸如王城岗遗址、瓦店遗址、新砦遗址等河南境内发现的一系列具有王都规模的城址和大型聚落以及贵族墓葬群,揭开了夏代历史的神秘面纱;而以二里头遗址为中心,与周边文化不断交流和融合,并呈现出向四方辐射的强劲态势,突显了王权国家的性质。从“禅让制”到“世袭制”王位继承方式的转变,诞生了中国历史上第一个王朝——夏王朝。历经14世17王的夏王朝,前后400余年,期间,华夏族群与周边族群的交流融合孕育出共同的礼乐制度,对后世社会政治的发展影响深远。

偃师二里头遗址遗迹地图

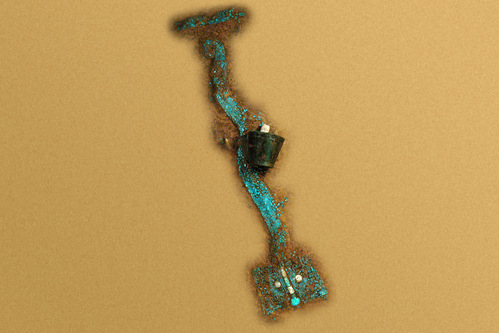

偃师二里头遗址出土镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰

偃师二里头遗址出土绿松石龙形器

“商”分为“烈烈汤誓”“大邑商都”和“四方翼翼”三个单元。通过大量考古出土的陶器、青铜器、契刻甲骨、玉石器等展示了自公元前16世纪,商汤灭夏建立商王朝,历经17世31王,前后500余年。在史料文献与考古出土文物的相互印证中,可知商人敬鬼祀神,宗教活动空前发达;开始使用成熟规范的文字——甲骨文;建立了内服、外服并用的复合制国家体系,初步形成以“礼制”为核心的政治制度。手工业门类的细化铸就了制造业的辉煌,制陶工艺的快速发展催生了青铜铸造工艺。也正是这一时期,中国古代青铜文明达到了第一次高峰。商文化对周边方国产生了重要影响,在黄河流域、长江流域以及西辽河流域等地区,形成了以商王朝为核心的相互交流、相互影响的文化区域。

讲座现场

妇好鴞尊

展厅现场展出文物:商代息父辛鼎和息辛爵

“周”分为“成周王城”“封邦建国”“册命三晋”和“周疆南土”四个单元。公元前1046年,周武王灭商建立周王朝,史称“西周”。公元前770年,周平王迁都洛阳,史称“东周”。西周共历11代12王,东周共历25王,前后800余年。周人提倡“德治”,以宗法制和分封制为基础,从社会结构和思想观念两个方面构建了一整套完备的礼乐制度,成为整个中国古代社会政治伦理的核心,森严的礼乐等级制度从不同身份与等级的墓葬遗址出土的器物就可以看出,相应地也催生了中国古代青铜文明的第二次巅峰。东周王室衰微,中原成为列国争霸的大战场,形成各具特色的文化圈,从展览展示的周朝不同时期、或各邦国的典型器物中即可以看到文化在这一时期的同源传播与文化交融后又各具特色的再次发展演变。

展厅现场展出文物:周礼中的列鼎制度

展厅现场展出文物:镶嵌绿松石神兽

周王朝后期诸侯争霸,逐鹿中原,在纵横兼并的过程中,思想和技术广泛传播,文化和民族相互融合,为秦汉时期大一统帝国的形成奠定了基础。而后商鞅以法家之思想改革秦国政治,终使秦国统一六国,结束了长达数百年诸侯割据纷争的局面,开启了中华民族大一统的帝国时代。

胡嘉麟老师在讲座中多次提到考古发现对于证史、修史、补史的重要意义,对于夏商周三代史或更为久远的上古时代的认知更是需要通过考古发现去不断丰富,有据可依地使其具象化。

档案馆(校史馆、博物馆)副馆长高冰冰老师对本期讲坛做了简要的总结,他指出:本场讲座,胡老师带着我们经历了一场蔚为大观、叹为观止的考古与文物鉴赏之旅。胡老师通过对一些代表性器物的形制、纹饰、文字、铸造技艺及实际用途等方面的介绍与分析,让我们了解了我国三代时期的灿烂文明,也了解到了三代时期河南地区的礼乐制度、社会状态、文化水平,从而管窥三千多年前中原大地的文明状况,以此探究中国从何处来、中华文化的源流从何处而来的重大命题,让我们对“何以中国”有了更深入的认识。胡老师对上博“宅兹中国”特展的深度解读,既让我们了解到了中华文明的辉煌灿烂与博大精深,也让我们看到了一些新的展陈和观展视角。期待上博后续即将推出的系列大展,也希望胡老师今后再次做客我们的“育衡讲坛”,为上财学子带来更多关于文物的故事、关于中华传统文化的解读。

活动感想

学生A

今天胡老师为我们带来的上海博物馆“宅兹中国——河南夏商周三代文物展”,可以说颇有收获。作为上海博物馆青铜馆的粉丝,又看到了很多之前没有看过的展品!河南、黄河流域属于中华文明重要的发源地,胡老师独到的、专业的见解也拓宽了我的知识面。期待下次的育衡讲坛!

学生B

本次的讲座非常精彩,专家细致地分析了夏商周的文物以及相关的历史故事。在讲座中我收获到了很多课本以外的知识,如博物以及文物的渊源和发展等,希望以后能更多地了解相关的知识,拓展自己的视野。

学生C

通过这次讲座更深入地了解到了中华文明起源、形成和发展的辉煌成就,了解到了许多文物方面的知识。

学生D

听了这次讲座,我对夏商周三代的文明有了更深入的了解,老师通过甲骨文、青铜器等器物为我们介绍文明的发源,使我受益匪浅,期待下次能有更多的活动。

学生E

本次讲座对于喜爱中国古代历史文化的同学来说是一次极好的体验,让我对距离比较遥远的夏商周时期有了更多的了解。

供稿:杜越 审核:喻世红、高冰冰