编者按

历史是最好的教科书。作为近代以来中国高等教育发展的重要参与者和见证者,上财的百年发展史既是我国近代高等教育曲折发展的缩影,又是近代社会新陈代谢在一所高校的生动反映;既是一部承载着历代上财人励精图治、薪火相传的奋斗史,又是一部不断激励当今上财人追求卓越、勇攀高峰的智慧宝库,是我们开展“四史”学习教育的宝贵资源。通过“上财人的四史故事”系列,让我们聆听历代上财人的讲述,聆听属于上财人的故事和红色记忆,感受历代上财师生与党同行、与国共进的家国情怀和奋斗精神。

口述者:陈抗风 郝国华(女)

口述时间:2015年2月4日

口述地点:北京市陈抗风、郝国华校友家

人物介绍:

陈抗风(1924—2017),浙江东阳人。1946年考入国立上海商学院合作系,1948年8月受国民党迫害,被迫停学,后去解放区。1948年10月—1949年9月,先后为华北大学学员、华北财经学院研究室研究生。1949—1963年在人民银行总行国外局工作,其中1954—1956年脱产在北京外贸学院英语系进修。1963—1991年先后在中央财金学院、辽宁财经学院担任英语教师,副教授。1982—1990年担任中央财金学院国际经济培训中心主任,1991年离休。

郝国华(1927— ),江苏淮安人。1946年考入国立上海商学院国际贸易系,1948年8月受国民党迫害,被迫停学一段时间。上海解放后,恢复学习,1950年毕业,分配到中国银行总行工作直至1960年,其中1956—1959年脱产到北京外贸学院英语系进修。1960—1971年、1978—1992年,在中央财金学院工作,曾任英语教研室主任、副教授、外语教研室主任、基础部副主任。1971—1978年任辽宁财经学院外贸系英语教研室副主任。1992年退休。

陈抗风(左)、郝国华(右)(2015年2月4日)

问:二位校友能说说自己当时是如何考入国立上海商学院的吗?

陈抗风:在上大学以前我没去过上海。那时候流行如何使农村摆脱贫困,提倡走合作化道路,我就对合作经济很感兴趣。刚好,国立上海商学院有合作学系,我就考上了这个专业,想搞一些合作运动。当时有一批知识分子,像晏阳初、杨开道,他们搞的是乡村合作运动。现在,我们看他们是属于社会改良主义,但当时他们做得热火朝天,拿美国资助的美元来进行农村的改造运动。我学的是一个新兴专业,之前没有开设过。我同时被国立中央大学录取了,那里是边疆政治系。我觉得合作学系更适合自己,所以就到国立上海商学院来读书。

郝国华:我小学六年级就到上海来读书了,中学是在上海读的,所以大学自然也在上海读。我当时考取了国立上海商学院,以及协和医学院。由于协和医学院需要全部自费,而且又在北京,从读预科开始,一共要读六七年,时间很长,考虑到家庭经济条件,我父亲只是银行职员,要维持那么长时间的自费读书比较困难,因此我最后选择了国立上海商学院。当时在国立大学读书不需要太多开支,所以从经济条件出发考虑,我觉得读国立大学可以省一些钱。而且当时我家姐妹四人都在读书,家庭负担重,也是为家庭考虑。我读的是国际贸易系,为什么会考这个专业呢?这主要是受我亲戚的影响。我有一些亲戚在美国和日本留学,所以我就希望自己的视野也能宽阔些,就报了国际贸易系。我的想法是“国际”视野肯定要宽些,不光要立足国内,还要放眼国外。

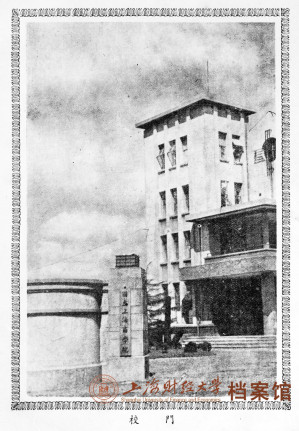

国立上海商学院中州路102号校门(1946—1949年)

问:对于上过课的老师,你们还有印象比较深刻的吗?

陈抗风:我记得有一位姓陈的英语教师,给我印象最深刻。他是唯一公开支持学生进行民主活动的老师。我们在组织活动的时候,一般都会征询他的意见。他生活很朴素,穿着蓝布大褂,拿着布包,是很朴实的一位老师。对杨开道也有印象,有同学被国民党抓捕了,我们请他想办法帮忙营救,就常到他家里去。

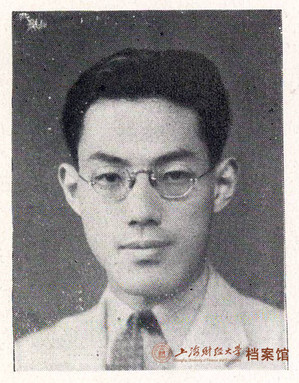

郝国华:我记得褚葆一是我们国际贸易系的系主任,他讲课还是不错的。另外,褚葆一的助教康友枢对我回校读书帮助挺大的。当时国民党要抓我,我就跑了,以致大学三年级上学期的课程我没有参加考试,就没有成绩,直到上海解放后,我才回学校重新读书。他挺支持我的,让我把下学期的课程自己复习一下,然后参加补考,实际上就是想办法让我通过。印象中,我补考的成绩都是60分,都及格了,这样我三年级下学期就有了成绩,四年级的时候我就仍可以和同班同学一起上课。

国立上海商学院国际贸易系主任褚葆一 (1914—2011)

还记得教务主任(编者注:教务长)是凌舒谟。他戴眼镜,口音比较重,人还不错。但是,我们比较讨厌他手下的一些人,如镇天锡,他专门监督、监视进步学生,黑名单基本都是他报告的。所有的三青团都由他控制,都向他汇报,所以我们都远远避开经常跟他接触的同学。但我们俩最后都上了黑名单,不过幸亏跑得快,没被抓住。

国立上海商学院教务长凌舒谟 (1898-1989)

娄尔行给我们也上过课。我们都很崇拜他,认为他是上课上得最好的老师,因为他讲课很实用,从来没有废话。他讲会计原理,讲得很有条理、很清楚,所以我们对他上课非常满意。他每次上课都是开车来的。他讲的是资本主义的会计知识,等到80年代外国专家来给我们上课,我们发现其实在50年代就已经听过了,再听就非常清楚。

国立上海商学院会计学教授娄尔行(1915-2000)

问:你们能说说自己的思想是如何转变的,参加进步学生运动又是怎样的?

陈抗风:我高中毕业的时候正值抗日战争结束、日本投降,重庆等地的一些民主人士都到南方来,像闻一多、吴晗等纷纷发表文章反对国民党独裁统治。当时,国民党的官僚资本垄断市场,桐油作为军用物资被用于海军军舰的防腐,但这是国民党专营,工商企业不可以经营。早期的工厂里,有合作经济、合作运动等改良主义。我们看到进步行业的改良,慢慢地思想就开始转变。

到了上海以后,我们参与各种活动,像北京沈崇事件、南京下关事件都使我们的思想更为开放。那个时代,我们对共产主义的认识还很模糊,具体要怎么走也不清楚,只是反对国民党、反对独裁、反对内战,要民主。到后来,解放区传来的消息比较多了。当时苏联有份报纸专门报道解放区的消息。我们在上海参加民运活动,很自然地就会与地下党产生联系,像徐英俊、左士俊、郑宝珊等。我和左士俊关系比较好,因为我们都是合作学系的。还有姚家驹、潘毓贵,当时我成立学艺社,姚家驹也参与的,他学习挺好的,但是不怎么说话。后来因为姚家驹被捕了,就没有联系了。当时,统计系的陈福林办了一本名为《钟》的杂志,由我们自己写文章、自己刻、自己出钱、自己印,印好就发给大家。当时图书馆有报纸,我们就把印好的杂志夹在里面,同学们看报纸的时候就会看到。

当时,学校的反动力量较强。院长是朱家骅的侄子朱国璋,他是国大代表,学校的总务处长是吴道坤,而镇天锡则是国民党三青团上海市虹口区的领导。当时学校被控制得很严,国民党从院长到下面,都是有组织、有系统地控制。当时的沈崇事件、反帝爱国活动,都是地下党组织的,但学校里党的力量还没有发展得那么快。如果有同学参加游行,学校都会知道。当时合作学系有个学生是镇天锡的跟班,镇天锡让他拿了张纸来要参加游行的学生签名,他就是这样拿到了名单。解放后,我还碰到过他,他说我们当时都没有警惕,名单被拿到了我们还不知道。

郝国华:我是从初三开始接触进步思想的。我们中学就有地下党,学校是私立的,虽然国民党控制很严,但地下党力量也比较强、与同学的联络比较活跃。我们班有两个女同学是地下党,她们跟我的关系比较好,所以把身份告诉我,还问我加不加入,我说我暂时不了解,但我愿意参与她们的活动,至于加入组织的事情,需要等我了解以后再选择。所以,她们的所有活动我都积极参加。尽管当时三青团力量很强,但是地下党的活动依然很多。我记得,她们组织游行活动,我都会跟着去;她们出板报,我也会参加。她们的活动是比较多的,有时候还会出面跟学校对抗。

中学毕业后她们成立了星光社,这个机构的人比较少,都是核心骨干。我虽然不是共产党员,但我知道她们都是。星光社每周组织两到三次读报活动,以英文报纸为主,介绍当时党的活动。我上了大学以后也参加了这个组织,但可能是因为大学里地下党势力较弱,我跟她们都没有什么接触。我当时住在宿舍,女生宿舍里三青团的活动比较活跃,还有人是三青团的头头,所以我对她们比较警惕。当时,在游泳池旁边有两排大的女生宿舍,我们是混合编班的,其中一排住的是王秀玉等高年级的,我们这排住的都是低年级的。虽然我们都是一个宿舍的,但也没有看到王秀玉她们有太多活动,跟我们也没有太多联系,所以我们没发觉她们是地下党。我的思想主要是受外面的影响,因为我经常参加读报活动,了解现在共产党解放了哪些地方。当时国立上海商学院控制很严,相关的游行活动很少。我记得的一次是因为沈崇事件而组织游行,反对国民党、反对美军欺负女生的暴行,大家义愤填膺。我们游行经过外白渡桥,国民党和三青团的人就来捣乱,试图冲散我们的队伍。我们学校也有一些同学参加这个游行活动,但我是自己参加的。

不过,大部分同学不敢参加这些活动。我当时在学校并没有感觉到有地下党的强烈存在,主要都是受高中同学的影响。当时组织了一些活动,我觉得都是正义的,所以就去参加,以至于后来被列黑名单。我在学校大概只参加了两次活动,但都是自己主动去的。高中的时候我知道都有谁是地下党,到了大学的时候就不清楚了,但活动我都会积极参加。

从1947年底到1948年初,我们都很注意自己的言行。那时风声鹤唳,进步学生有时候一出门就会被国民党抓起来,所以我们只能在学校里活动,都不敢出校门。到1948年快放假的时候,监管更加严格,校外绝对不能出去,因为国民党在校外抓人。后来,有消息传来外面风声挺紧的,估计国民党要大规模抓人了。当时还有考试,但我不敢参加,就逃走了。因为我心里想,宿舍里还有人是三青团的,他们都时刻盯着我,而且三青团举报一个人上黑名单就可以奖励几块大洋。恰好我嫂子在苏州准备生孩子,我就去苏州看望她并顺便帮忙。我才走两天,我妈妈从上海来,告诉我说多亏我走得早,他们都到家里来抓我了。他们来我家抓人的时候,我姐姐在家,他们把我姐姐当成是我,但看身份证发现不是后就问我去了哪里,我姐姐告诉他们我去了苏州嫂子家。我妈妈害怕他们到苏州来抓我,第二天就赶到苏州来告诉我,要我赶快离开苏州。后来,我化了妆,又逃到上海的舅舅家里。

我参加这些活动并没有受到学校里地下党的影响,最多是有些男生向我们传递一些消息或进步刊物。陈抗风当时也不是地下党,他是农工党。我从他那里获得了一些消息,才躲过了抓捕。他后来是农工党的关系去了解放区。国民党到他东阳老家抓他没有抓到。当时我不清楚具体抓到了多少人,直到解放后我才知道情况,有很多人都在黑名单上,如杨毅芳、徐英俊。徐英俊好像是在校门口被抓的,当时党组织已经告诉他不要到处活动了,但他刚好要出门办事,路过校门口被人认出后就被抓住了。

问:请你们谈谈到解放区后的工作经历。

陈抗风:1948年我回到老家,一个小学同学告诉我说他的一个堂兄弟到县政府告状,举报我是共产党,所以国民党的法庭就通知县里逮捕我。我当时被学校开除了,学校不能回去,回家又有人要抓我,所以我就去了解放区。当时,农工党有些人在准备参加全国政治协商会议,许多民主人士都往解放区去。通过这个途径,他们让我先到北京,但具体的地点和联系人,要等我到了才告诉我。我到北京以后,有个在上海就有联系过的北大的同学,他也是个进步同志,我就去找他。他把一封信交给我,并告诉我接头的时间地点。然后,我就去找地下联络点。后来,我去了华北大学(中国人民大学前身)下设的华北财经学院读书,在那里专门进行培训和政治训练。我到华北大学后,思想逐渐系统化。我们看了三场戏:《白毛女》《三打祝家庄》和《将相和》。当时正在进行土地改革,《白毛女》是反封建的。那时我知道了革命不能光打也要讲究策略,像《三打祝家庄》就是告诉我们要讲究策略、要从敌人内部打,同时还要团结。所以,这三场戏对我有很深刻的教育意义。看完这些戏后,我才明白什么是无产阶级领导的工农联盟为基础的反帝反封建的新民主主义革命。我回想起之前,虽然大方向是对的,但是脑子里没有这条路线,只知道拼命冲。我是到了华北大学才逐渐认识到,什么是社会主义革命,什么是社会主义初级阶段、高级阶段,而我在上海读书的时候没有接触过这些。在上海时,只知道共产党好,要消灭城乡差异,发展生产力,但要怎么解决却不清楚,是到了解放区以后才逐渐清楚。

郝国华:我那时还没有毕业,为了躲避国民党的抓捕就先跑了。上海解放后,我回到学校读书,四年级临近毕业的时候论文都还没有写。我是第一批加入学校青年团的人,当时团中央要在各个学校挑选青年团骨干到团中央去。起初,我们并不知道是要去中国银行,只听说是要招一批人到团中央工作。那时学校青年团组织报名,我是学校青年团的支部委员,当时的团支部书记是左士俊,最后学校推荐了5个人到北京。1950年5月,我们的课程、考试都结束了,只差毕业论文还没写,既然团中央调我们到北京工作,我们就去了,所以当时并没有写论文。到了北京以后,需要文凭,我们就补写毕业论文。我们在工作单位,每个人想个论文题目,写好后把论文寄回学校,然后学校给我们发了文凭。由于我们5个人不在学校,所以毕业照里没有我们。我们调到北京团中央的5个人中,有会计系的2个人,国际贸易系的2个人,还有1个工商管理系的。

我们在团中央等待分配。当时是供给制,生活费只有很少的几块钱,拿小米计价。后来,我们才知道从交大、复旦、金陵大学等也调来许多共青团员,一共有20人。我们在团中央待了一两个月后,才明确地告诉我们是去中国银行,而且是要被分配到国外去的,所以要求团员素质高、可靠。我们在团中央的那段时间,可能是在对我们进行政治审查。到了中国银行也是供给制,第一个月每个人的薪水是370斤小米。他们让我们先到各个部门实习,最后再分配。后来,有一半的人被分到天津中国银行,留在北京的只有一小部分。大家陆续都被派出去了,最后剩下4个女同志,因为工作比较危险,而且这4个女同志都还没有结婚,所以不适合派出国。我们剩下的4个女同学中,有一个和另一个男同学是男女朋友,他们结婚后夫妇俩一起出国,所以后来他们一起被派到印度孟买。派出去的人,有的是到伦敦,有的是到缅甸仰光。后来到我们两个认识、结婚之后,因为“反右运动”外派事项被搁置了,不然按计划我们俩也是可以一起派出国的。为了可以外派出国,我们俩还特地到外贸学院的外语系进修了3年,主要是强化英语,特别是口语。我是1958年结束进修的,也没什么事情可做,他们就让我在中国银行外事部当翻译,有外国银行的行长来访就让我接待、翻译。陈抗风则被调到研究室工作,也是做外事工作,但主要是负责安排计划、活动的。到1960年,由于经济萧条、外派困难,就又被搁置。因为经济萧条,外国来访也减少,我没什么事情可做就每天看报纸。后来,他们让我办外语班,培养外交人才,1960年我就到中央财经学院当外语老师。我教的第一批学生毕业后,也是去中国银行,后来他们全部都是中国银行的骨干,都是副总、经理级别的,他们现在也都七十多岁,已经退休了。我觉得教外语挺好的,但后来他们又让我回去。我在中国银行工作的时候,最开始是在局长办公室、总经理办公室工作,后来被派到外汇管理部工作,再后来被派到营运部的进出口部门工作。那时候我做信用证,忙得一塌糊涂,而且当天的事情必须当天做完,每天得到晚上七八点才能下班回家。所以,他们要我回到中国银行工作,我不太想回去,就问他们可不可以留在学校工作,他们同意我想回去了再回去。后来,我一直在学校教书,没有再回去。最后中国银行让我做决定,我就决定留在学校教书了。从1960年到1992年,我都在学校从事外语教学工作。

陈抗风:我是被我老伴拉到中央财经学院来工作的。当时学校在“反右”,学生也在“反右”,而我比较敢发言,写大字报、给人提意见,所以与一些人的关系就搞砸了。我给我同一科室的人也提了许多意见,他们中有一些人是党员。当时中国银行的情况也很复杂,被我提意见的这些人当时比较得势,所以他们就把反对他们的人、给他们提意见的人都戴上帽子。我老伴看到这种情况,就劝说我不要再在那里被人戴帽子,让我到学校来教外语。当时,学校一共有3个班,学生比较多,刚好需要老师过来教外语。过了一段时间,形势好转,中国银行让我们回去,但我们都没有回去,就一直在学校工作。

问:你们是什么时候离开教学岗位的呢?

郝国华:我是65岁才退休的,照理说女同志一般60岁退休,但因为没有人可以教书,所以直到65岁才退休。陈抗风也是这样的,他好像是1991年,算是离休。我们当时都超过了退休年龄,因为学校没有人可以教外语,所以我们就一直教下去,直到后来新来了一批年轻老师,我们才退休的。学校当时办了国际培训中心,把中央部门处级以上的干部召集起来,请外国名牌大学的教授来上课,陈抗风是培训中心主任,从1982年做到1990年左右。直到培训做完才让陈抗风退休的,结果我们都延迟了四五年。请国外的教授来讲课,为的是让大家开阔视野。教材是临时翻译的,我学外语,就帮他们翻译。那时,教材到了,全都是英文,我们就动员所有懂英语的老师都来帮忙翻译,以最快速度翻译成中文。上课的时候也要随时翻译,需要同声翻译。但是我们外语教师也不是都能胜任同声翻译的工作,需要进行专门培训,培训了一段时间后才挑选了几个人担任同声翻译。所以说,当时的任务还是很繁重的。

问:二位校友对母校未来的发展有什么寄语或期望?

郝国华:现在学校的规模比我们当时大了好多,希望到一百年的时候,学校可以有更大的规模,也希望学校培养更多的创新人才。虽然国家一直在号召,但是我们国家在创新方面还比较欠缺,所以我们希望在学校百年之际,可以培养更多的创新人才。

陈抗风:现在母校正在蓬勃发展,将来还会发展得更好。但是母校的发展也面临着和其他学校相似的问题,如学校的思想政治工作仍需加强。改革开放后引进国外教材,但教材中总蕴含着外国的价值观,教材要想脱离价值观是不可能的,可我们有我们自己的价值观。现在国家已经进入新常态,一切都在改变,所以学校的思想政治工作也应紧随时代步伐,要加强思想政治工作。

供稿/图:陈玉琴 审稿:喻世红 高冰冰