编者按

历史是最好的教科书。作为近代以来中国高等教育发展的重要参与者和见证者,上财的百年发展史既是我国近代高等教育曲折发展的缩影,又是近代社会新陈代谢在一所高校的生动反映;既是一部承载着历代上财人励精图治、薪火相传的奋斗史,又是一部不断激励当今上财人追求卓越、勇攀高峰的智慧宝库,是我们开展“四史”学习教育的宝贵资源。通过“上财人的四史故事”系列,让我们聆听历代上财人的讲述,聆听属于上财人的故事和红色记忆,感受历代上财师生与党同行、与国共进的家国情怀和奋斗精神。

口述上财“四史”|彭辉芳:关于合作学系的一些回忆

口述者:彭辉芳

口述时间:2018年5月23日

口述地点:上海市彭辉芳校友家

人物介绍:

彭辉芳:(1924—),江西萍乡人,1946年考入国立上海商学院合作学系,1950年毕业后留校工作,后被选送至中国人民大学进修学习。曾任上海财经大学贸易经济系主任、教授。

彭辉芳(2018年5月23日)

问:请您首先给我们说说您是怎么考到国立上海商学院的?

我是1946年抗战复校后的第一批。当时什么情况呢,抗日战争刚刚结束,交通困难、教书困难、吃饭也困难。我们那时是乡下人,高中毕业出来想考大学,先到了上海,看看大上海,十里洋场,我们乡下人觉得看不懂,又去南京看看。私立大学读不起,想来想去还是考国立大学。有一天,我们在一个大礼堂打地铺睡觉,几张报纸一铺,正好一看有个国立上海商学院招生,我们好几个同伴搞不清楚也不想去。可我就想去考商学院,为什么呢?一个是因为有国立两个字;第二个,我有点印象,我有一个中学老师是上海人,他说你到上海去考学校,你就要考经济类的,考商学院最好。其实那个时候我还不知道商学院是怎么回事。结果同伴都去考技术类大学、专门学校。所以完全是一个偶然。

问:您为什么会选择合作系呢?这个在当时是全国新开的专业,教学内容是怎样的呢?

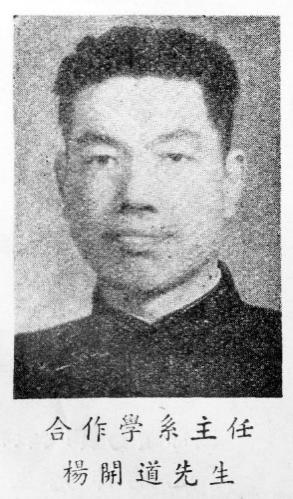

我自己挑的专业。我进去的时候还没分专业,过来上学一看,都说要学会计,我不干,我搞不来,我自己钱也算不清;投资我也不行,金融,我家没有这个资本,我们乡下人哪懂银行不银行啊。工商管理、保险这些我都不知道,我一看只有合作还可以。而且上课听到杨开道博士的话,我觉得社会主义思想也不错啊。当时我们同班同学有20多人,还挺多。当然,学校最吃香的还是会计和银行。

教学这方面,解放以前就是杨开道主讲,他思路很广。另外一些老师讲经验居多,罗俊、黄肇兴就是这样,因为他们是搞过合作的。还有一个罗虔英老师,是院系调整从复旦大学过来的,他也是经验丰富,原来担任过华东合作管理局的负责人。总体上,当时实际上是没有一本合作专业的教材的,都是老师自己讲工作经验,或者是他们在国外学到的一些相关知识理论,学校也没有编这种教材。教学全靠老师自己肚子里的东西。他们这些教授,尤其名教授是很有学问的,你看讲还讲出个道道来,不是随便讲的。另外,虽然说了很多经验,实际上学校里头也没有办起来消费合作社,就参观过一个合作社,杨开道老师带我们去南汇一个合作农场参观过。学的都是理论的东西,没有去实践过。

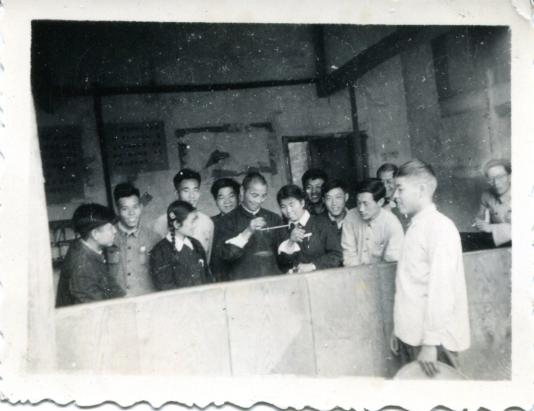

合作学系同学浦东参观(1950年代初)

问:您对当时的国立上海商学院的老师们还有哪些记忆?

学校的老师都很不错。当时我们商学院7个系的系主任,都是大教授,相当有名的,但对我们学生都非常好。你看我上过邹依仁、褚葆一的课,教的都非常好。我们合作系的系主任杨开道,那时候是个大人物啊。他是美国留学生,因为长期在美国,家里都是讲英文。他原来是燕京大学系主任,后来到上海来。他人非常好,有学问,而且还爱古风,有时候穿个长袍。他上课也有意思,没什么讲稿的,上课就是抱着一大堆书进教室,从欧洲讲到美国,记得他对于法国的傅立叶、圣西门这些社会主义空想思想家也在课堂上说给我们听。

合作学系主任杨开道教授(1899-1981)

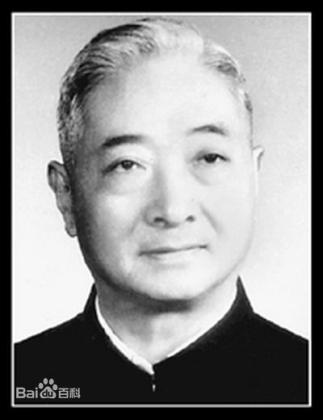

除了我们系主任之外,还有个罗俊教授,他人也非常好,对我们蛮客气,又喜欢开玩笑,非常善于思考,又爱护学生。当时他的社会身份是银行经理,穿着西装开着小汽车,那时是很少见的。他每次来上课都要加上一点新思想。他后来是国家外文局的局长。罗俊上课的时候会讲最近知道了什么情况,遇到什么问题,金融市场上遇到什么情况,总之都是负面的新闻,蒋介石政府又如何如何了,然后再给我们讲正面的东西。他好像也不讲这些人好不好,不讲贪污腐化,共产主义、社会主义他也不讲,只是讲现象,让大家自己看。所以解放前他的行为哪里看起来是一个党员嘛。罗俊其实是地下党,但是当时我们不知道。我后来怎么知道的呢?因为上海解放后他第一堂课穿着解放军衣服,对我们说,“同学们,地下工作到了地上来了。”罗老师穿上军装,他大胖子,笑嘻嘻的。还有一个黄肇兴老师,教合作银行,在当时叫信用合作社,他也是个好老师,后来是北京商学院的院长。

合作学系罗俊教授(1913-2003)

问:当时学校里面的进步学生运动,您有什么印象吗?

我不能说自己参与了,但是几个带头的同学,都是平时谈得好的。他们后来都是地下党了。有的同志后来也不在我们财经学院工作,甚至不在上海,比如很早的地下党员郑孔佩,他后来就被国民党逮捕。那时候我们胆子也很大,如果我没记错的话,他被捕那一天晚上,我们一帮子学生去找院长朱国璋,示威地对他讲,你一定要把郑孔佩给找回来!还有潘毓贵、徐英俊,我们都是一个寝室的。还有一个叫邵祥能,一搞学生示威他老是跑到前面去举旗子,我们都跟着后面走。后来这批人都被开除了。而且最后抓的人太多了,把我们的图书馆都变成监狱了,很多同学都被关在里面。

你要说我当时懂什么共产主义这些,其实我也不太懂,只是自己有正义感,而且那些关系比较好的同学,我觉得为人很正派,他们都觉得不对的那我也反对。还有一个,对旧社会确实仇恨。我们在上海就看见,穷人太苦了,那时候我们真心是求解放,共产党早点来,这个想法后来在我们青年学生心中是很普遍的。

问:解放后学校教学有什么变化吗?包括整个学校的办学理念、课程设置等,有什么新的变化吗?

当然是有变化,解放后开始讲苏联的理论,当时学校就注意到生产实习这一条。我觉得应该作为我们学校的一个传统继承下来,财经大学只说理论不讲实践教育不行。后来我留校做助教就至少带学生2次生产实习,后来还带留学生去过。比如合作系后来没有了,改为贸易经济系,那教学生关于农产品方面的知识,你不能只知道喝茶,不知道这个茶是怎么来的,对吧?我当时带学生到浙江,去了解种茶、收茶、炒茶到茶叶供销的全过程。你得去现场看看。还有一次我带学生到苏北最艰苦的地方收棉花,我还中毒了,把我搞惨了。

彭辉芳带领学生在浙江嵊县崇仁茶叶收购站(1957年6月)

问:1978年学校复校,您对当时的情况有什么印象吗?

80年代,开始把人民大学的教材引进过来。我之前50年代去人民大学学习过。那个时候教学上提倡改革,年年教学改革。我们老师也开始编写教材,课堂教学也改革。我那个时候是贸易经济系副主任,就是负责人。当时很大的问题是没有合格的老师,到处去调人,我一个人就得教好多门课程。自己也有很多不懂的地方,也在不断学习。而且那时候讲改革开放,要搞国际贸易课程的学习,到哪去找老师上课啊?为了开拓学生眼界,我出面请了很多具体业务单位的局长、处长来学校讲课。后来从78、79级里面留了不少学生来当老师,算是比较好地缓解了师资短缺的问题。但是这些人也得不断进修、学习,不能就是一个助教水平啊,新留下来的教师要放出去,让他读书,所以花了很多心思培养老师。

问:您在学校这么多年,对姚耐他们有什么印象吗?

姚院长他们那批人功劳很大,我认为姚作为南下干部,要把国民党的大学接管好、改造好也不容易。两次当咱们学校的院长。50年代以后,老一代知识分子的工作不好做,“左”也不行,“右”也不行。后来经过思想改造,好办一点了。再后来“文革”,他也吃了大苦头。等到1978年复校,也是他费心费力办起来的,一开始369那么小的校园,他能找地方搬到国定路,对我们财经大学有大贡献!

彭辉芳在369校区门口留影(1980年代初)