编者按

历史是最好的教科书。作为近代以来中国高等教育发展的重要参与者和见证者,上财的百年发展史既是我国近代高等教育曲折发展的缩影,又是近代社会新陈代谢在一所高校的生动反映;既是一部承载着历代上财人励精图治、薪火相传的奋斗史,又是一部不断激励当今上财人追求卓越、勇攀高峰的智慧宝库,是我们开展“四史”学习教育的宝贵资源。通过“上财人的四史故事”系列,让我们聆听历代上财人的讲述,聆听属于上财人的故事和红色记忆,感受历代上财师生与党同行、与国共进的家国情怀和奋斗精神。

口述者:马旭升

口述时间:2014年10月19日

口述地点:南京市马旭升校友家

人物介绍:

马旭升(1932-),广东中山人。1953年毕业于上海财经学院保险学系。曾长期在中国人民保险公司连云港分公司工作,后任中国人民保险公司江苏省分公司副总经理。1980年代初,为国家挽回经济损失一百多万美元,被选为第六届全国人民代表大会代表。曾任江苏省侨联副主席、第五届全国侨联委员、全国第六次侨代会特邀代表。1981年被选为江苏省劳动模范,曾两度获得全国金融红旗手称号。

马旭升口述(2014年10月19日)

问:您对在母校读书有哪些记忆,可以跟我们分享吗?

对于母校,我的记忆还是很深的,因为自己是新中国成立后的第一届大学生。我是广东中山人,后来搬到了上海,所以我在上海读书、考大学。我考了两个,一个是圣约翰大学新闻系,一个是国立上海商学院。当时考大学命中率比较低,大概4%左右,因为中国的大学太少了,公立学校非常少,私立高中很多,所以考国立大学的几率很低。圣约翰大学录取了,先交了留押金,好像是20银元,但是国立上海商学院一分钱也不要,因为国立大学不要学费。我也不想要家里负担,当然选国立上海商学院了。我父亲是个土木建筑工程师,也是教会学校毕业的,英语非常好,所以我们家的家庭教育非常严格。我父亲收入虽然不错,但我们兄弟姊妹有8个,上学很难。还好上海的广东同乡会有奖学金可以申请。另外,我在上学之前看了保险的案例,我感觉和福尔摩斯办案似的,很有意思。因为我喜欢看侦探小说,所以我选了国立上海商学院保险系。当时班上同学大概20几个人,但是在毕业前一年,不知道什么原因,有的人就不念了,转到别的系去了,工商管理、会计系都有。到最后毕业的时候只剩10个人左右,最后都分配到中国人民保险公司去了。当时,国内我印象里是没有别的大学有保险专业的。

一开学,就花5分钱刻了一个图章,拿了饭卡。饭卡是按照日期来的,1到30号,拿多大的碗去就能盛多少菜。最好吃的叫木须肉,就是鸡蛋炒肉,这么一大碗太过瘾了。食堂打饭打菜的都是学生轮流干的。学生会组织的,吃得了多少吃多少,只要不浪费。

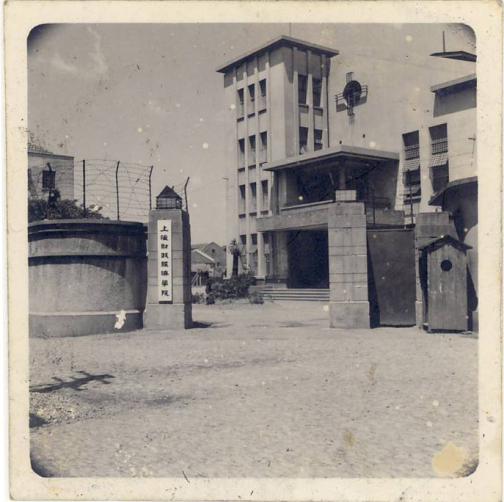

最开始学校在中州路上,就是进门右手边的楼,后来住到四川路桥青年会的宿舍。离学校就两三条马路,也不是很远,十来分钟就到了。当时男女同学交往也不多,还是相当封闭的,也是受男女授受不亲的思想影响,不会像现在这样。最后毕业的时候是在欧阳路毕业的,记得学校有过一次搬家的活动。那时候全国院系调整,人太多了,搬去的那个地方是光华大学的校园,全校大搬家没叫我们动手,请的人搬家。

上海财政经济学院中州路102号校门(1950-1952年)

问:您对当时保险专业的老师还有印象吗?

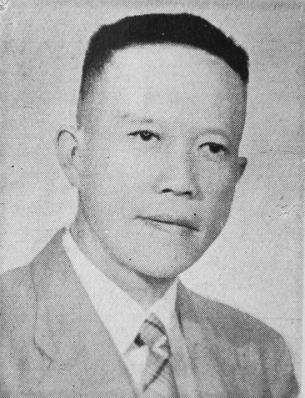

有的,可惜那些老师现在都不在了。唐雄俊、王槐声、关可贵等。关可贵是系主任,他也是广东人,我都跟他讲广东话的。唐雄俊教财产保险,王槐声教人身保险,他们都是专职的,其他很多都是兼任教授。唐雄俊的涉外保险课程对我影响特别深,日后派上了大用处。其实当时大部分老师和学生很少交往,他们讲课都非常认真严肃,英语都很好。上课没有课本,没有教材,上完课把资料写下了,是哪一本书,去图书馆看参考书。很可惜,这些笔记都没了。我拿到A+,因为我英文写得非常细致。上课是用中文讲,但涉外保险有很多术语没有相对应的中文,直接用英文的也有。那个时候学校都在讲学俄语了,但是苏联在国际保险界没有什么地位,国际上通用的都是英语,所以我们学的都是英文的。

保险学系主任关可贵(1901-1969)

问:您对那时候的学生生活还有什么印象深刻的吗?

当时有几个运动,对我影响很大。第一个是“参军参干”,那时候热情非常高,很多同学报名。因为那时候私立大学收很高的学费,这边国立大学一分钱都不要我们的,所以感觉我们这批人完全是国家培养的。以前读大学都是家里培养,这种为国家奉献的意识就培养起来了。那会儿搞了个思想改造运动,这个对我一生影响都比较大。学校组织大家学习、写黑板报,活动每天都有,大家对名利的关系都得到一个很好的进一步认识。

到毕业分配的时候,我们纷纷主动提出申请,到祖国最艰苦的地方去。我让家里给我做了六斤重的被子,我准备到东北或者西北去。我加入了学校剧团,里面有各个系的同学。我们都讲要服从分配,还被抽到了学校的统一分配办公室。我们联系一些演员、歌唱家,几乎每个礼拜六都组织晚会。我们请过周晓燕还有其他的人,他们来做报告。后来分配的时候把我分配到华东,我很不高兴,觉得组织上不信任我,没有把我派到最艰苦的地方去。而且,我跟大家不好交代,我叫大家去最艰苦的地方,结果自己弄到好的地方去了。

大的活动就是“抗美援朝”宣传活动,因为我在剧团,街头剧宣传什么的参与很多。而且之前我不是想读新闻系嘛,读了保险以后还是想读新闻系,我就用晚上的时间学了速记,一分钟要记120个词才可以,后来学校校刊我是特约记者,姚耐做报告我要一个字都不差地记下来,再翻成文字交给校刊。

问:谈谈您毕业分配的经历吧。

我们考进去的时候叫保险学系,毕业的时候,就改名字叫财政经济系国家保险专业了。而且我们那年很有意思的,四年制的大学生都提前一年毕业,所以我是1953年毕业的。那时新中国第一个“五年计划”开始实施,到处都在搞建设,到处缺人啊,所以需要大量的大学生,国家就要我们提前毕业。我们当时是国家统一分配,自己先填志愿,然后学校根据国家需要,综合考虑给你安排。毕业走得很仓促,提前毕业,毕业前学习很紧张,那个思想还是相当复杂的。

毕业前有实习,地址就在上海外滩,也是人保的地方。1953年毕业,我被分派到江苏,具体是到连云港,江苏下面的一个基层组织。具体工作是搞海运险,最开始保险公司业务其实很少,开展的也不好,直到后来搞了国内的航运运输险才好一点。因为中国那时候被美国封锁,国际上的海运交往很少,一般船只不靠我们的岸啊。当时我到连云港是因为中日之间有一个渔业协定,日本渔船可以到连云港避风,国外保险公司委托我们作为检验人,所以那个时候就能接触到国外的业务,只有连云港有这个业务,把我派过去。后来保险也不让搞了,保险公司停办以后,我就下放当农民了,等到“文化大革命”的时候,看我有文化,叫我在农村的中学里面教书,对我特别照顾。1958年到1978年我都是当乡村老师。还好那时候年纪也不大,抬大石头都还抬得动。我们很多同学在恢复国内保险的时候,也都不肯回来。因为脱离这个行业太久,而且已经在别的行业做出成绩来了。再从头起步,都不愿意了。我后来回到保险公司从零做起,大学毕业几十年了,但我还是喜欢保险,所以我就回去了。其实荒废了好多年,自己压力也很大。你们想想,二三十年不碰英语,突然叫你去跑国外业务,跟外国打交道,是很累的。后来怎么办呢,我天天早上背英语,再慢慢学回来。

问:您从事保险行业这么多年,都做了哪些工作呢?

我1953年到保险公司,1958年“大跃进”说保险没用了,整个中国的保险业都停了,很多人改行。就我从事的海运险而言,直到1978年以后才恢复起来。改革开放以后,有外国商船经常来停靠,进出口货品也多了,外国商船也运中国的货,有时候难免造成损失,但是我们怕影响和外国的关系,相关单位从来不去追查。1978年恢复之后,人保出了海运险的相关规定以后,正好碰到几个事情都是大案子,我就用保险的知识去追查。当时其实压力很大,有些人就说我们跟其他国家刚刚恢复关系,你怎么把人家船扣下了,我是没在乎这些,就是按照国际通行的惯例来处理。正好连着三年三个大案,那时候老百姓连美元都没有看过,上百万美元当时很吸引人,现在就不奇怪了。就这样帮国家追回了100多万美元,所以一下子有点出名了。后来,人大代表直选,就把我推选为第六届全国人大代表。我是从连云港市代表到省代表到全国人大代表,一层层选上去。而且呢,因为比较早,比较有典型意义吧,又把我选为全国金融红旗手,是部一级的,之前还是江苏省一级的劳动模范。我1983年左右还去母校做过一次报告。这样出了名以后我一开始还在连云港处理案子,再后来就一层层提拔,提到市里,再到了省里,1989年人保总公司就把我派到香港去了。为什么去香港呢?因为香港有的私营保险业公司在1949年解放的时候宣布接受北京领导,那么北京方面就会派最高层领导去参与管理、领导,成立了中国保险港澳管理处。它是作为中国人民保险集团公司的派出机构,统一管理港澳地区中资保险集团,下面管着好多家。解放初期香港最大的保险公司叫民安,其实就是人保管理的,这个现在叫什么呢,你们都比较熟悉了,“太平”。我在香港前后6年,一直到退休,94年回来的。可能总公司考虑派我去一个重要的原因是我懂粤语和英语。那时候香港很多人普通话都不懂,连问路都问不到,电视里不是粤语就是英语,97回归了,一天能有半小时普通话节目,现在很多香港人都会普通话了。

问:咱们学校是中国最早开设保险学系的高校,后来恢复保险专业您有参与其中吗?

我也知道一点吧。“文革”以后,人保总公司曾经派我到上海财大找当时副校长叶孝理,也是我们读书时候的系总支书记,提出希望我们恢复保险系,因为当年很多一批老保险都记得财大保险系。当时提出要恢复,第一任系主任叫王明初,也是我们国立上海商学院保险系的毕业生,比我高一班吧?我受总公司的委派到上海财大,请他恢复,学校就把许谨良派到美国,许谨良本来不是保险系的,他回来以后就接了王明初,因为王老师年纪大了。但是相对来说当时恢复的不算很好,老师很缺乏,我们当年的老师,比如唐雄俊,并校去了上海社会科学院,多年不搞专业了。我了解的情况基本就这样。

(供稿、供图:陈玉琴 审稿:喻世红 高冰冰)